「即非京都」展

September 2 - October 17, 2021

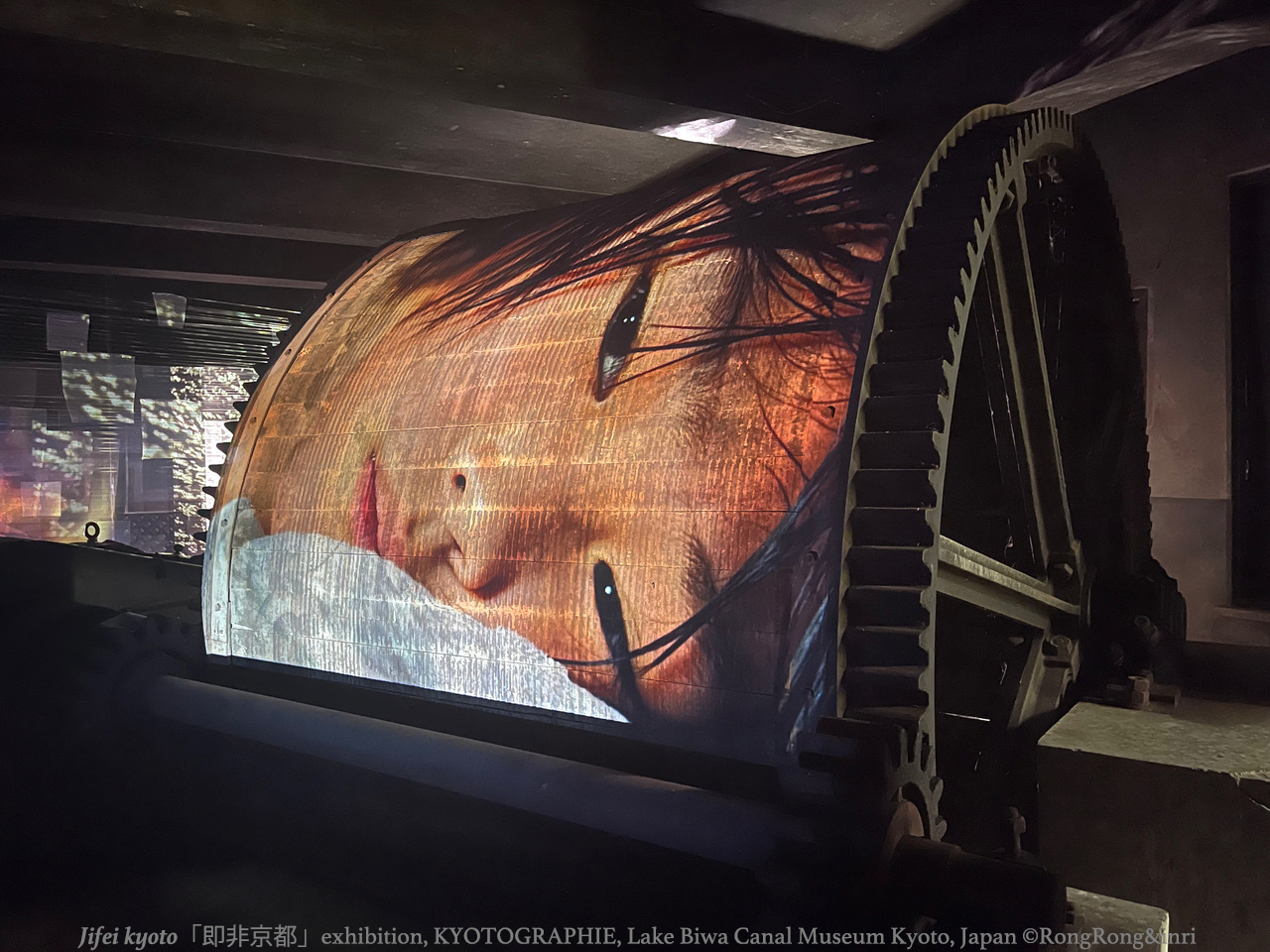

琵琶湖疏水記念館、京都

2021年9月2日ー10月17日

即非京都

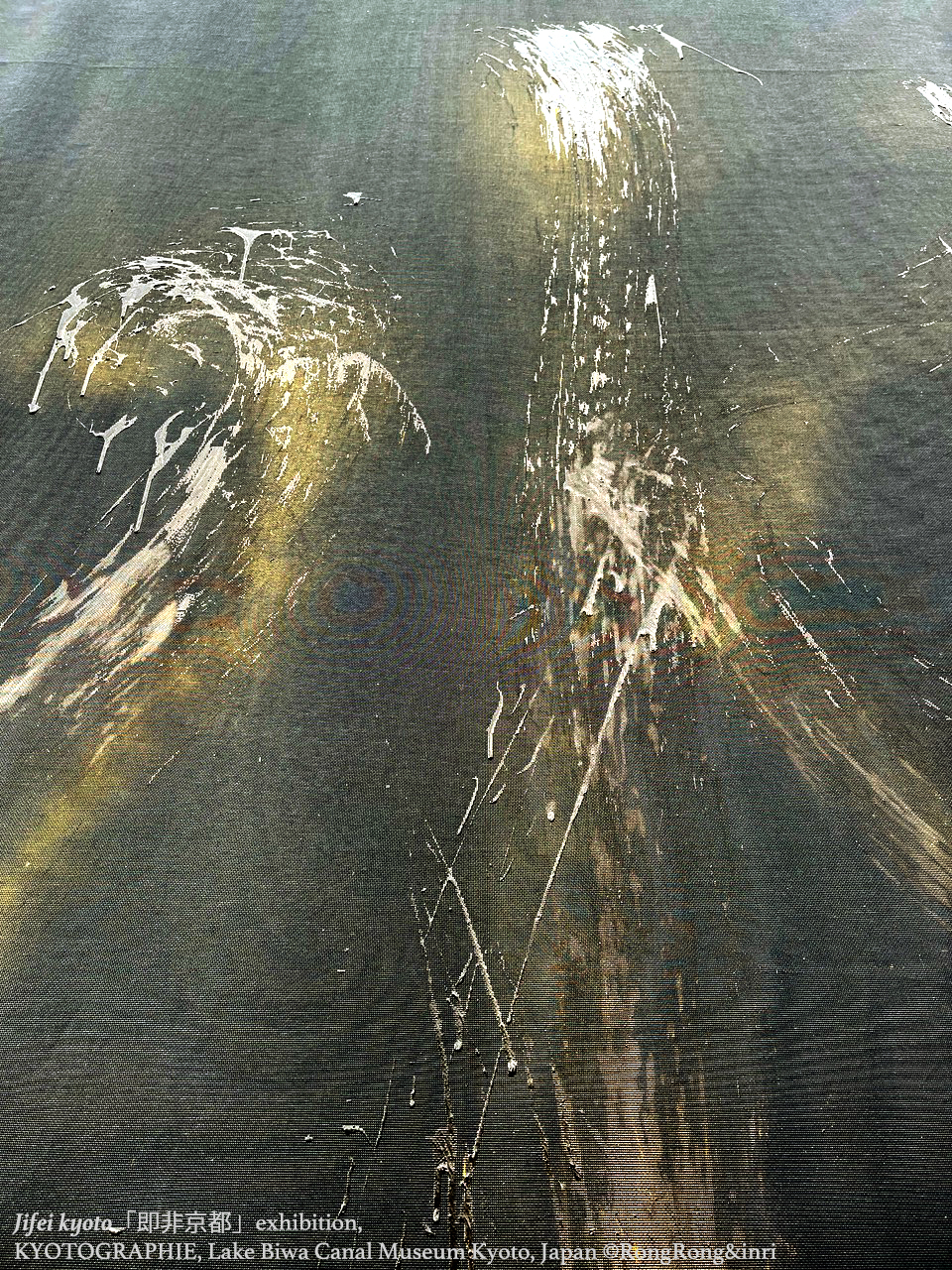

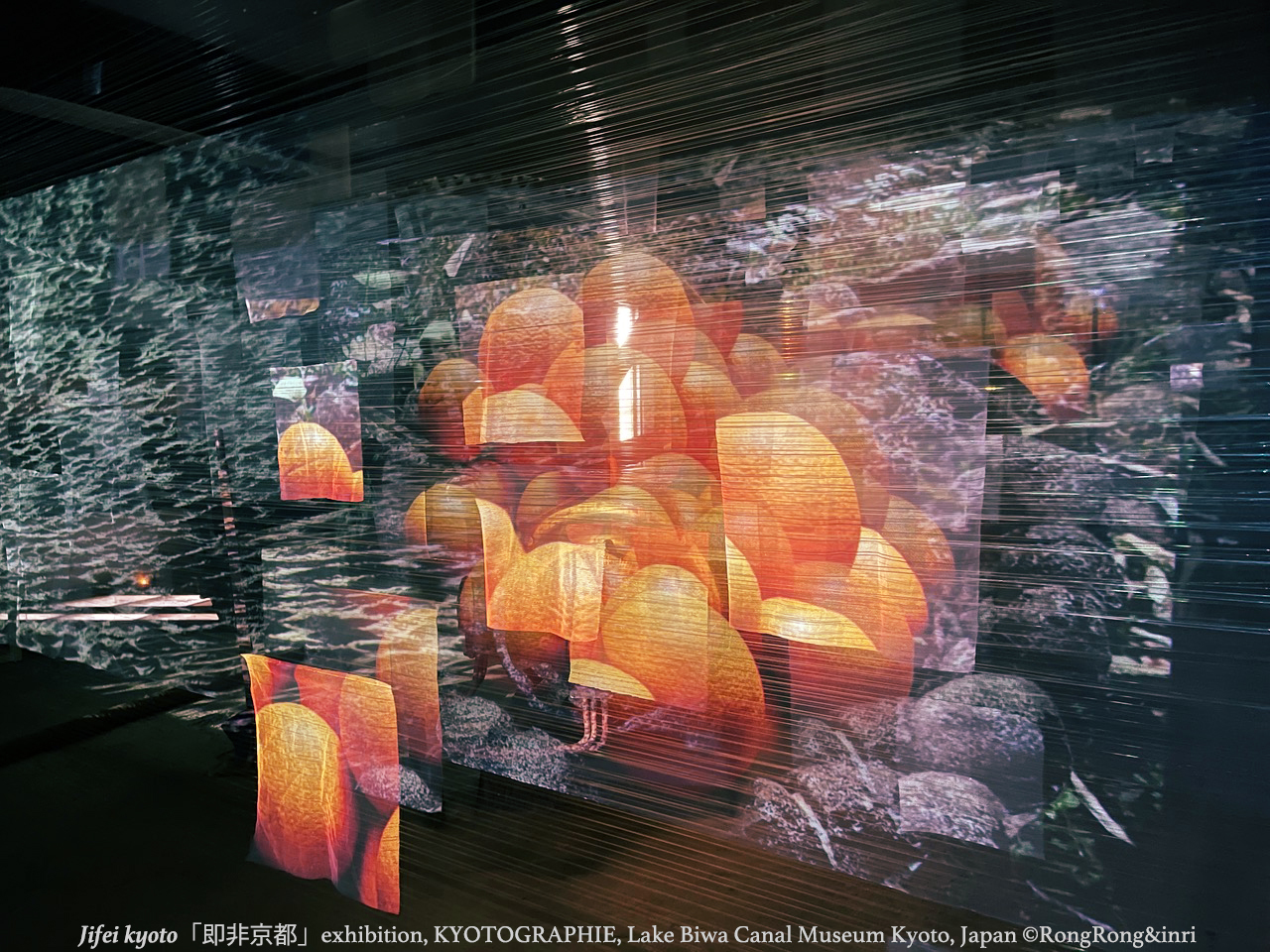

私たちは、2012年から2014年にかけて新潟の原始の自然の中で、「圧倒的な水の生命環」に深く影響を受けながら《妻有物語》を制作しました。それ以来、「生命の水」の存在は、私たちの創作の根底に静かに流れ続けています。

2015年、京都に移り住み、写真を撮り始めた当初、「私たち」という存在を通して見る京都は、実に多様な現象に満ちていました。その重層的な現象を理解するため、二人でひたすら撮影を続けました。しかし、撮れば撮るほど、「写真とは何か」がわからなくなっていったのです。肯定と否定の間を揺れ動き、時に絶望を覚えながらも、それでも私たちはさまざまなカメラを用いて撮り続けました。

歴史、文化、風土が交差し、積み重なり、京都は時を超えて重層的な風景を育んできました。

その重層的景観の根底に、水の循環が大きく影響していることを知ったとき、私たちは気づきました――

一つの答えに執着する必要はないのだと。答えそのものが、広がりを持ち、変化していくのだと。

石が導く深遠な時空に心を預け、自然界の倒木に愛を返し、日常の繰り返しと、絶え間なく移ろう鴨川の流れに、生の喜びを見出す。「即非京都」は、「即非写真」であり、私たちにとっては過程であり、そして必然的に訪れる未来なのです。

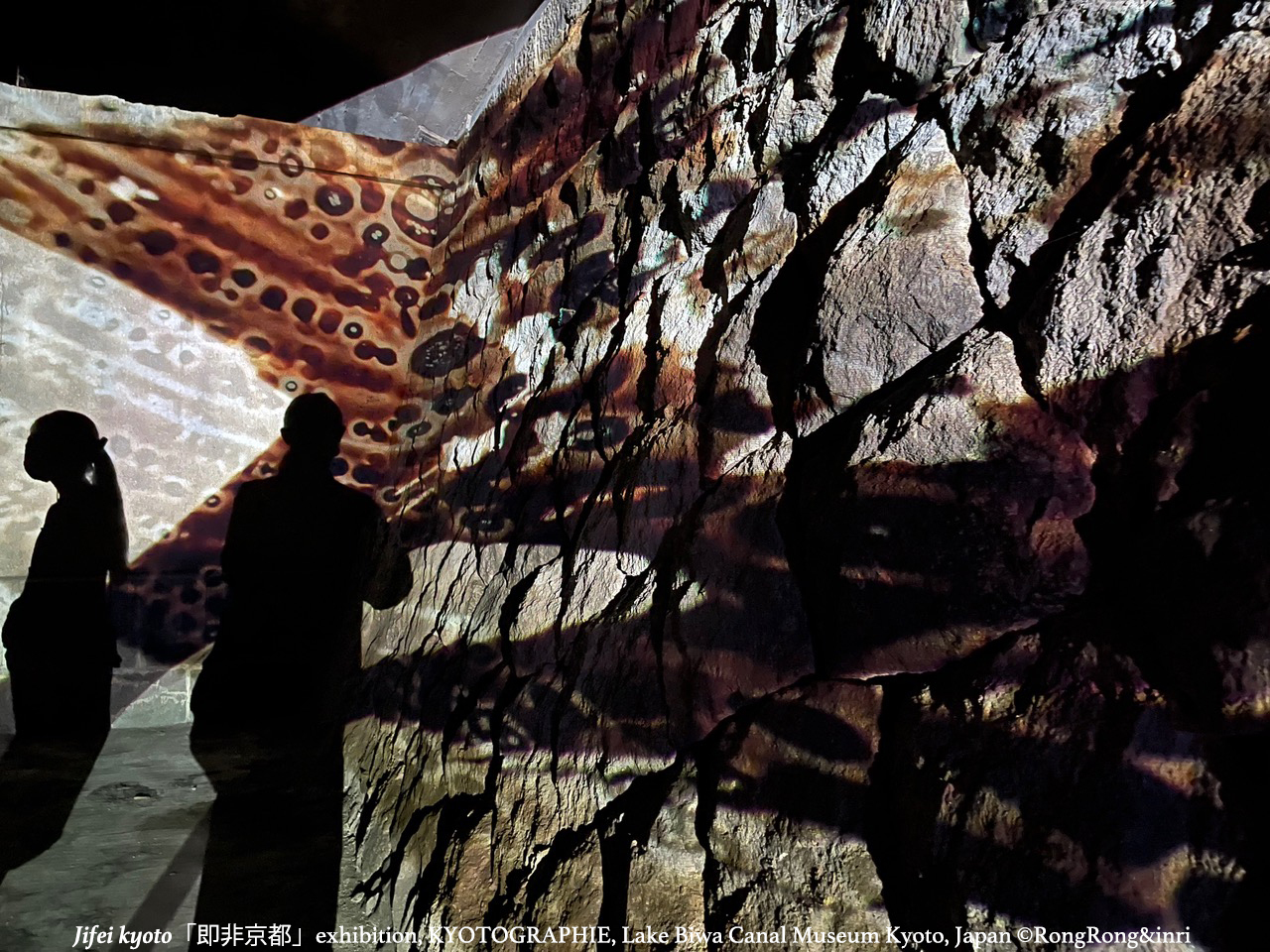

このシリーズの一環として、私たちは倒れた木々を撮影しています。「槁木死灰(こうぼくしかい」という言葉がありますが、それは「燃え尽きた灰のように無気力な状態」を意味します。しかし「槁木」には、より深い意味が込められています。それは単に“死んだ木”ではなく、むしろそのように見えるものが、新たな命や爆発的な再生を育む温床であることを示しています。自然界において、それは再生の象徴なのです。

また、石庭の石の表現から私たちが感じるのは、時空を超えた「存在の感覚」です。それは宇宙へとつながるような究極の精神性であり、自然界がすべて滅びたあとの地球の未来を予感させるような、超現実的な静けさ。その感覚と向き合いながら、私たちは「即非京都」を歩み続けています。

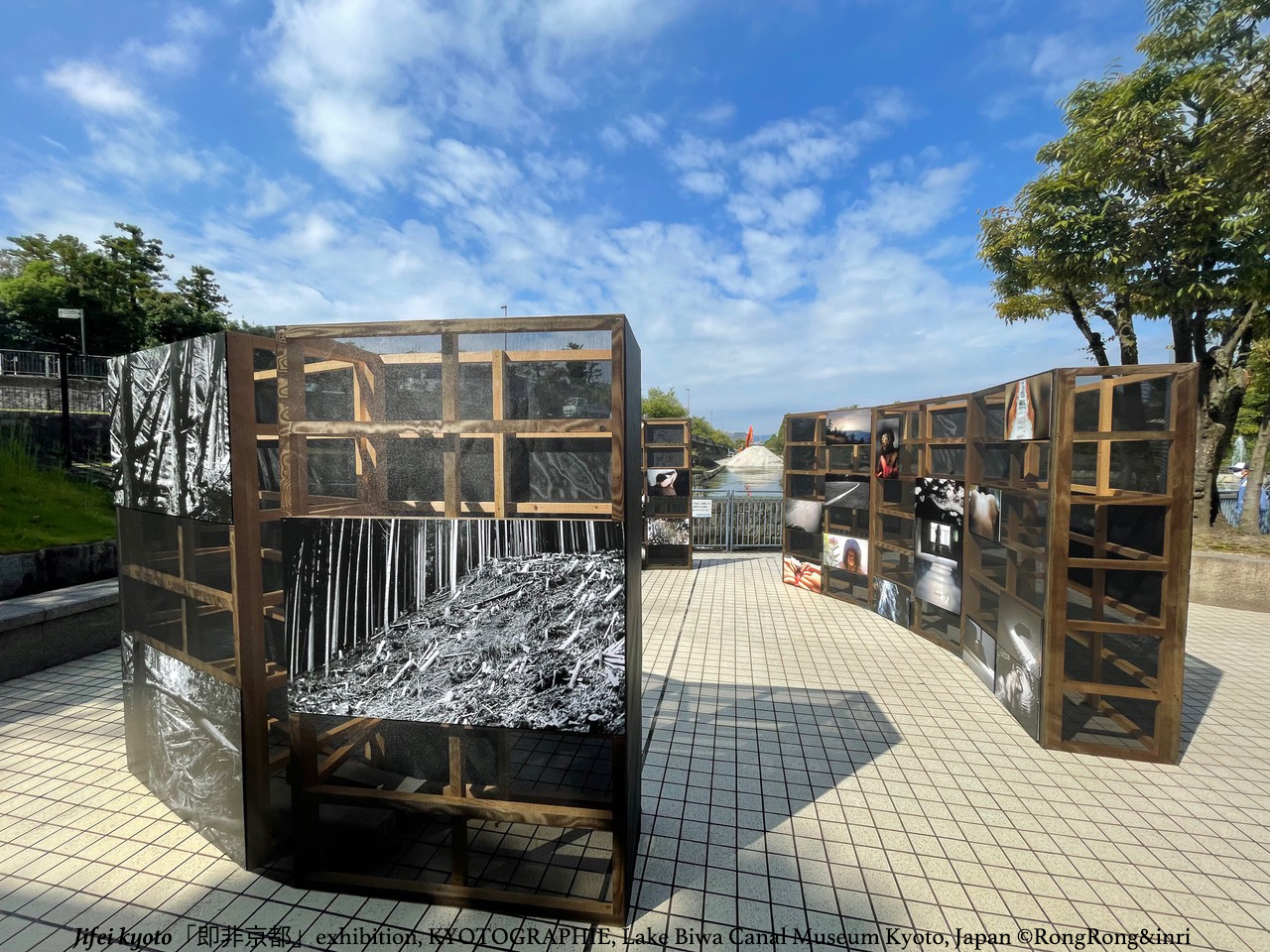

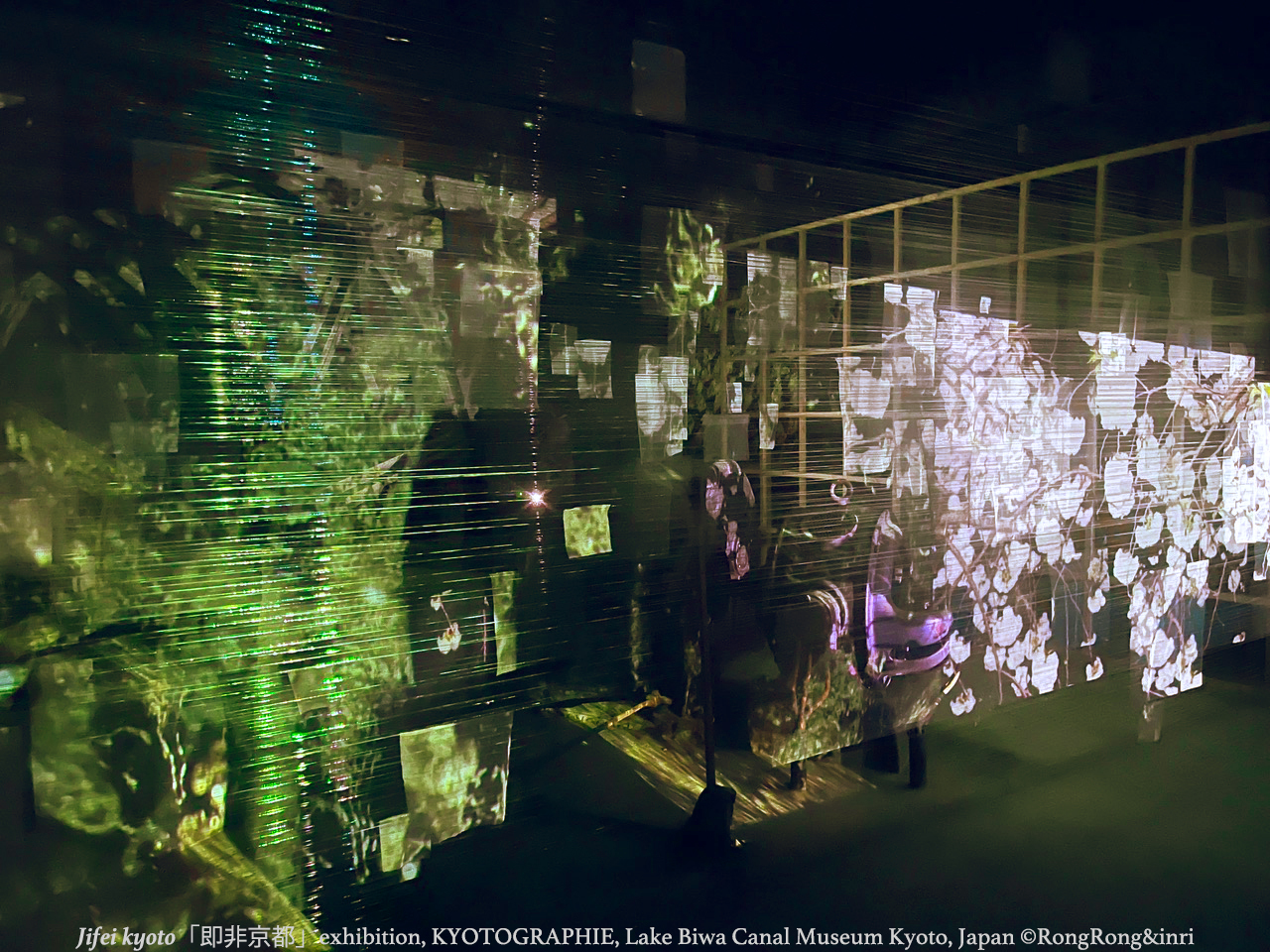

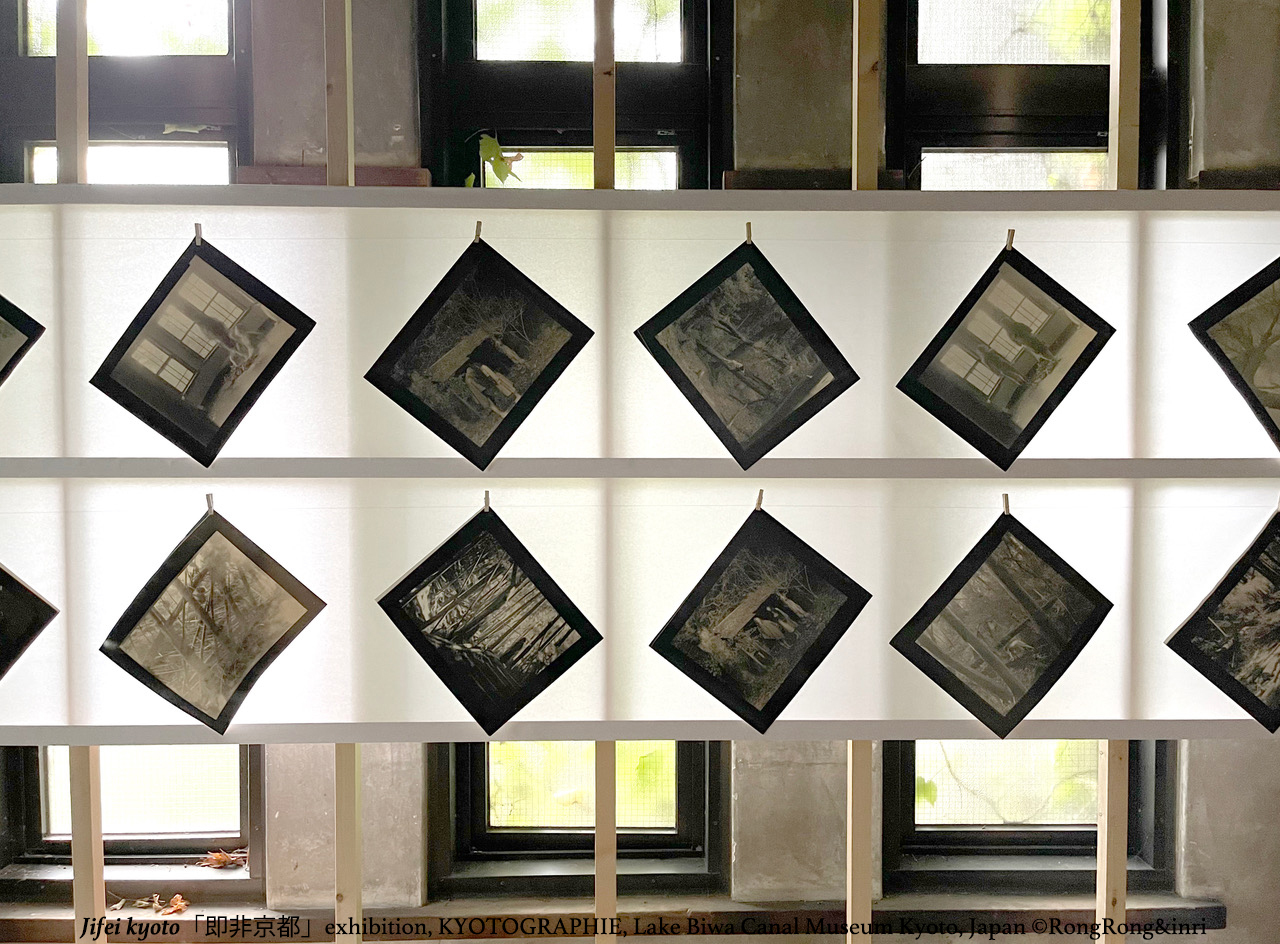

このたびの展示では、建築家の島田陽さん、Tato Architectsの皆さん、STUDIO AQAさん、そして、KGの祐介&Lucilleさんや玉置さんをはじめチームの皆さんのご協力をいただき、「内」と「外」をつなぐ実験的な展示空間が実現したことに感謝いたします。

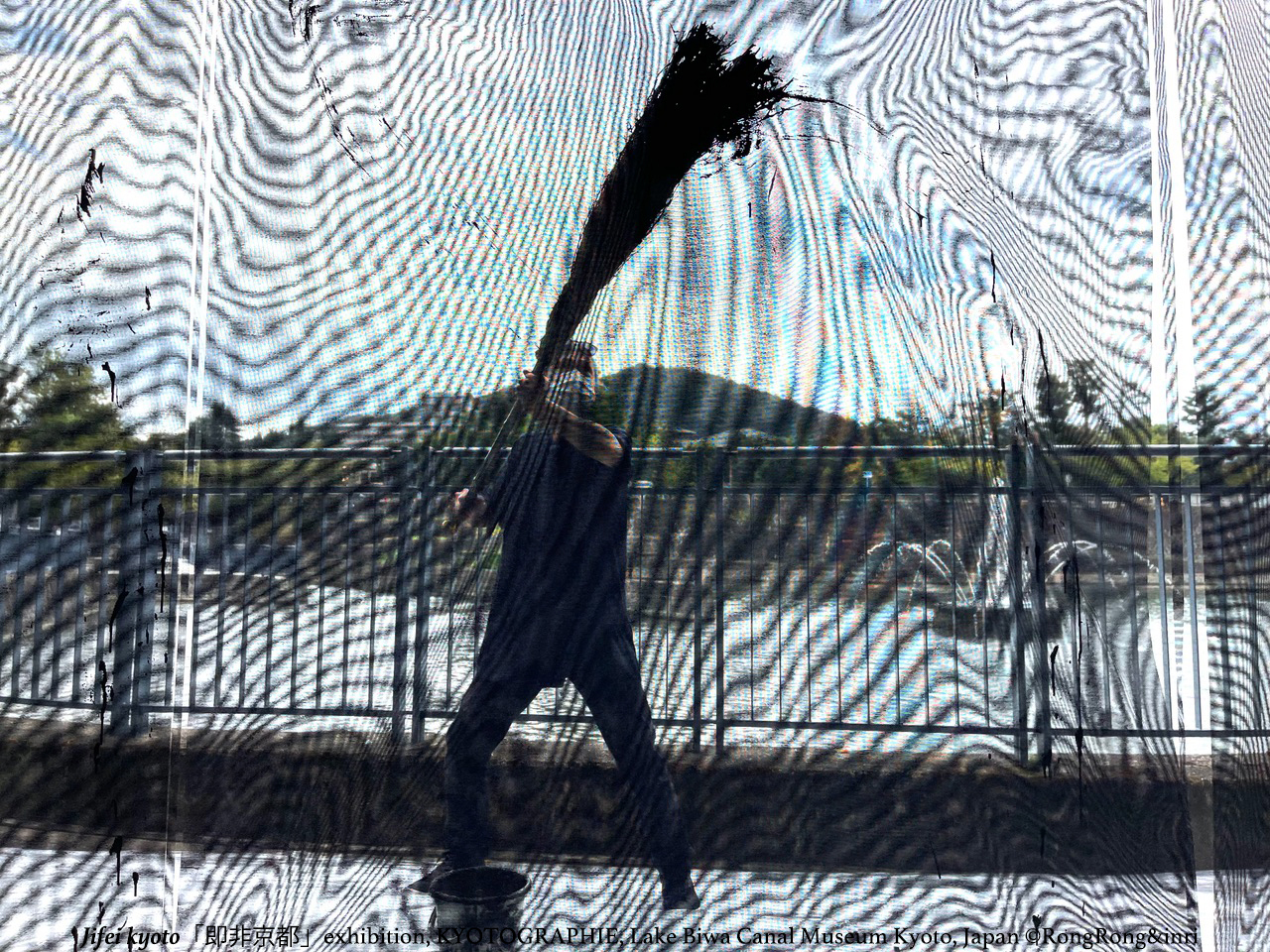

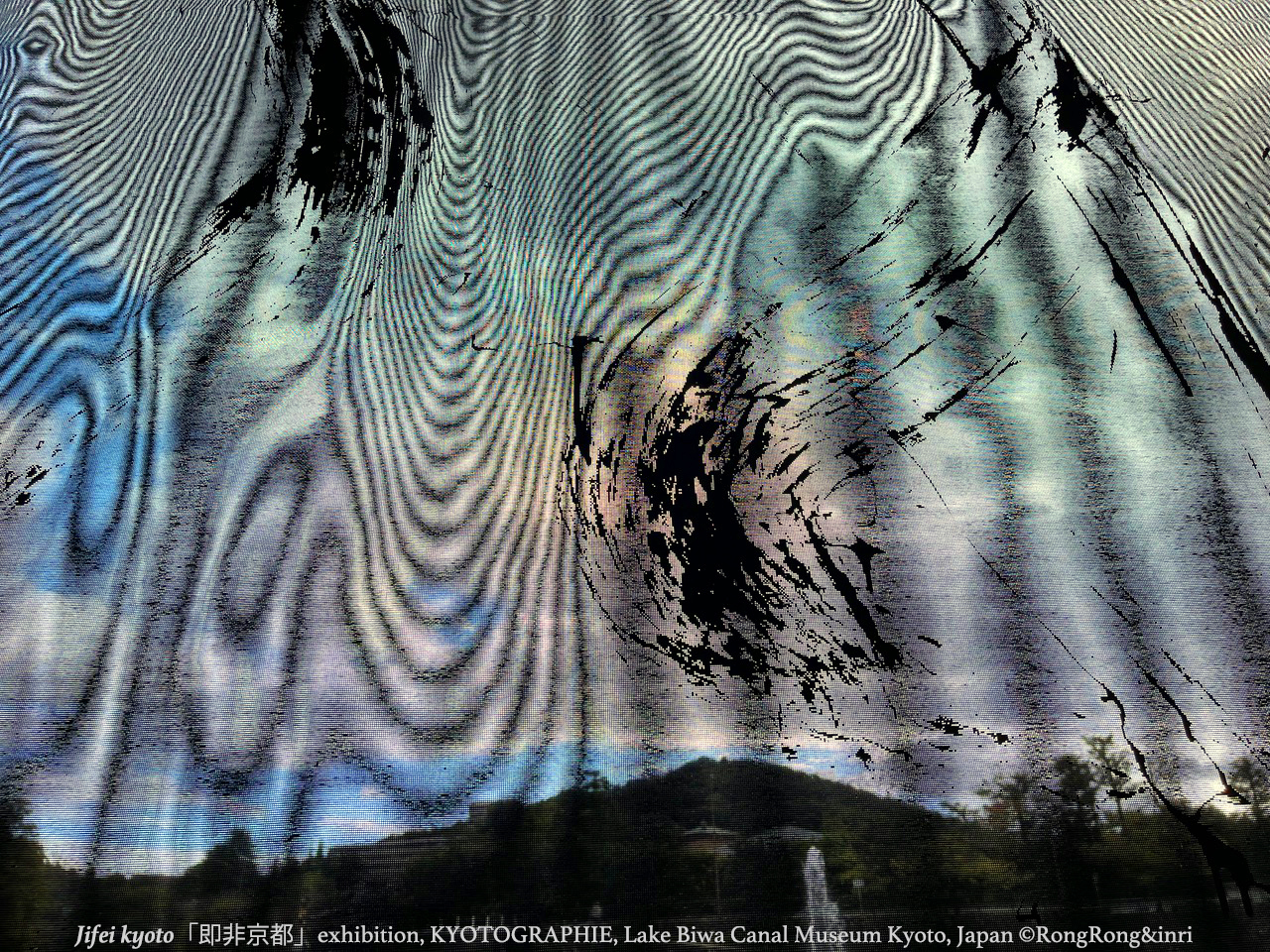

“ものを見る”という行為の深まりの段階を示す、通路に記された「見山是山、見水是水」の文字と中と外で変化する光の干渉によるうねりの風景。

その通路は、外部にひらかれた展示から、内なる光への還元へと至る、世界への入り口となっています。